Nakayama is in between Narita And Haneda International Airport

<クッキーについての同意並び欧州居住者向けプライバシーポリシー>

中山・下総・散歩道

真間山弘法寺境内のご案内

創建は行基菩薩とも弘法大師とも伝わる1300年の長い歴史と由緒ある古刹真間山弘法寺。江戸時代には紅葉の名所として知られ、多くの参拝者で賑わいました。明治時代に火災に遭い多くの堂宇を失いましたが、仁王門、鐘楼堂、枝垂桜などは残り、往時の賑わいを今に伝えているようです。寺院の建物や伝説以外にも、弘法寺古墳という前方後円墳もあり、見所がたくさんあります。

真間山弘法寺仁王門

真間山弘法寺仁王門

JR市川駅からまっすぐに伸びた大門通りと呼ばれる参道を進むと高い石段に突き当ります。真間山弘法寺の石段です。石段を登と頂上には弘法寺の仁王門があります。この仁王門にかかる扁額の「真間山」の文字は弘法大師空海筆、また仁王門におさめられている「仁王像」は運慶作との伝えもあります。真間山弘法寺 腰袴の鐘楼堂

真間山弘法寺の鐘楼堂

仁王門の東側の小高い土手の上に真間山弘法寺の鐘楼堂があります。江戸時代の建築と伝えられています。現在の鐘は昭和28年に再建されたものです。元々は江戸時代寛永15年に作られた梵鐘があったそうですが、戦時中に供出されてしまったそうです。毎日朝夕6時に時を知らせています。鐘楼堂の正面からの伏姫桜の眺めは壮観です。真間山弘法寺 伏姫桜

伏姫桜(真間山弘法寺のしだれ桜)

樹齢400年の老枝垂桜。現在は真間山弘法寺と樹医とで大切にお世話をしているそうです。また、伏姫桜という呼び名は、南総里見八犬伝の伏姫にちなんでつけられたという説もあります。 国府台古戦場跡も近く、里見竜神も祀られているためかもしれません。 市川市内には国府台合戦のゆかりの地が他にもあります。中山法華経寺南西の安房神社や木下街道と千葉街道の合流点近くの高石神神社など。

真間山弘法寺 祖師堂と客殿

祖師堂と客殿

日蓮大聖人像、初代貫主日頂聖人像とその父日常聖人像が祀られています。 祖師堂の屋根には、真間山弘法寺開祖行基菩薩が考案したとされる「行基葺き」が取り入れられています。※ 行基葺は、奈良県の国宝元興寺、大分県の国宝富貴寺が有名。

真間山弘法寺 赤門

真間山弘法寺朱雀門(赤門)

正式には「朱雀門」と呼ばれている赤門。真間山弘法寺で最も古く500年の歴史ある建物ともいわれています。秋には、赤く色づいた紅葉と調和のとれた美しい姿が楽しめます。真間山弘法寺 里見龍神堂

里見龍神堂

戦国武将の里見家の姫の霊を祀っていると伝えられる竜神堂。国府台の合戦が戦われた市川市内には、真間山弘法寺の里見竜神堂のほかに、里見公園内に置かれた夜泣き石や中山法華経寺山門の西に鎮座する安房神社など里見家にまつわる多くの伝承が残っています。 秋、公孫樹や紅葉に彩られた里見竜神堂は格別です。真間山弘法寺 太刀大黒尊天と大黒堂

太刀大黒尊天と大黒堂

太刀大黒天神像は、建長元年(1248)日蓮大聖人が比叡山で修行の際に、そのお姿を感受し自ら彫刻したもので、以来片時も肌身離さず身に着けていた由緒ある尊像と伝えられています。後に、日蓮大聖人は太刀大黒天神を日頂上人に授け、日頂上人が貫主となり、真間山に安置されたそうです。『福再来』の利益があるとして信仰を集めています。春は西側に真っ白な花を咲かせるしだれ桜、秋は紅葉につつまれ、四季折々豊かな表情を見せてくれる大黒堂です。

真間山弘法寺 涙石

涙石の由来

真間山弘法寺の仁王門に繋がる正面石段の下から27段目にある石は「涙石」又は「泣石」と呼ばれています。全体で千個以上の多くの石がある中、この石だけ涙を流すかのように濡れているからそう呼ばれているそうです。江戸時代に作事奉行で弘法寺の檀家でもあった鈴木長頼が、日光東照宮の造営のために使う石材を伊豆から船で運ぶ為に江戸川を昇っている途中、市川の根本の船着き場(現在の根元橋付近?)にさしかかった時に船が動かなくなり、長頼は弘法寺の仏縁と考え、積んでいた石を弘法寺の石段に使用してしまいました。その後長頼は幕府から責任を追及され自ら造らせた石段の中ほどで切腹しました。長頼が切腹した石は不思議なことにいつも濡れているので、長頼の涙で濡れているのだと噂したそうです。そしてこの石を「涙石」と呼ぶようになったそうです。

濡れている理由は、弘法寺付近には水脈があり、たまたま石の一部が水脈に触れているのではないかともいわれています。

涙石の言い伝えが事実であれば、真間山弘法寺の石段は東照宮の石段と同じものが使われているという事になり、歴史ロマンを感じることができます。

なお、葛飾誌略には、この石段を「御影石面結構なること並びなし。鈴木氏寄進すと也」と紹介しています。

尚、不思議な言伝えのある名所のページでは、「涙石」のほか、「夜泣き石」「八幡の藪知らず」など不思議な言伝えや物語の残る名所をご紹介しています。こちらもご確認ください。

真間山弘法寺古墳

真間山弘法寺古墳

大黒堂の南、弘法寺事務所の南の崖の上に木々に覆われた小高い丘が弘法寺古墳です。全長43メートルの前方後円墳で、築造年代は6世紀後半から7世紀前半と推定されます。台地の崩壊で現在は半壊状態になっています。紫陽花の名所 真間山弘法寺

真間山弘法寺に咲く紫陽花

仁王門下の石段の両脇はアジサイでいっぱい。また、本堂前にもたくさんのアジサイが植えられています。引用、抜粋、並び参考

真間山弘法寺ホームページ

市川市ホームページ

真間山弘法寺内案内板

里見公園内案内板

安房神社前案内板

改訂新版「市川のむかし話」

新訂「江戸名所図会6」ちくま学芸文庫

房総叢書 : 紀元二千六百年記念. 第8卷葛飾紀

房総叢書 : 紀元二千六百年記念. 第6卷葛飾誌略

新編 市川歴史探訪 下総国府周辺散策 崙書房

ウィッキペディア

桜の名所 真間山弘法寺のスライドショー動画

真間山弘法寺への交通案内と所在地

真間山弘法寺の最寄り駅と住所

- JR総武線・総武快速線「市川駅」徒歩15分

- 京成本線「国府台駅」・「市川真間駅」徒歩10分

- 千葉県市川市真間4−9−1

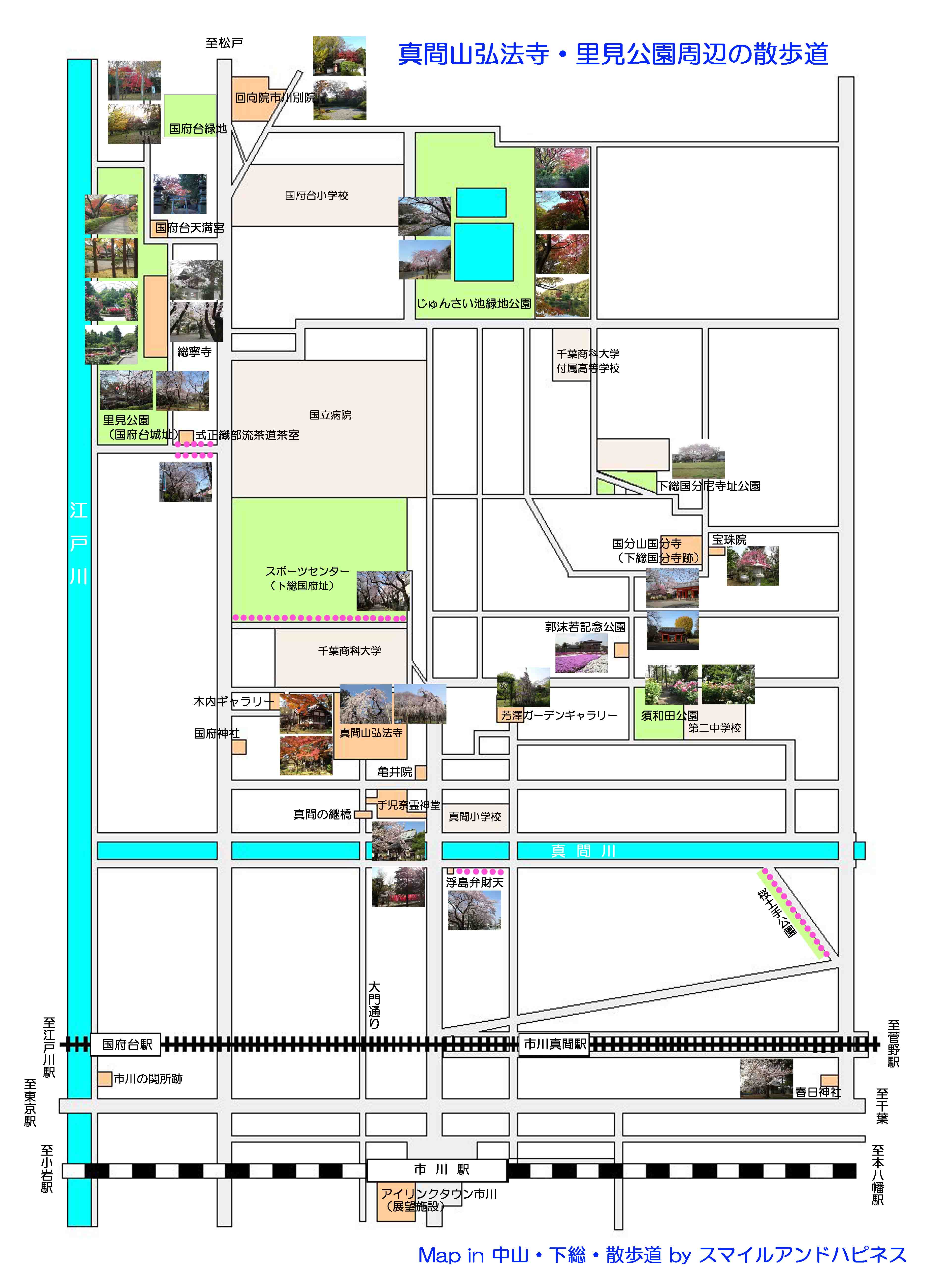

真間山弘法寺周辺の案内図

真間山弘法寺と里見公園周辺の案内地図のPDF真間山弘法寺と近くの観光名所 案内

弘法寺境内ご案内

- 広告 Advertisement -